もち米団子

職場の同僚が団子に埋められるお湯がたくさん残っていると私にかなりたくさんくれますね。 餅を見たついでに祭祀を行うため、色別にまんべんなく団子を作りました。

3 人分

60 分以内

마이드림

- 材料

-

-

もち米粉300g

-

お湯11スプーンですくう

-

餡子適当に

-

黒胡麻粉少し

-

シナモンパウダー少し

-

栗1ea

-

ナツメ4ea

-

- 調理順

-

STEP 1/11もち米粉300gと色とりどりの古物を用意しました。 300gくらいなら3~4人分くらい一皿になります。

STEP 2/11お湯を沸かしてもち米粉に少しずつ入れながら益生地を作ります。 しきりにこねると硬くなるので、最初から水をパッと注がずにスプーン1杯ずつ入れてこねます。 私はお湯を11スプーン入れました。

STEP 2/11お湯を沸かしてもち米粉に少しずつ入れながら益生地を作ります。 しきりにこねると硬くなるので、最初から水をパッと注がずにスプーン1杯ずつ入れてこねます。 私はお湯を11スプーン入れました。 STEP 3/11生地を完成させ、ラップをかけておいて、少しずつはがして団子を作ります。 作っている間に生地が乾くんですよ。

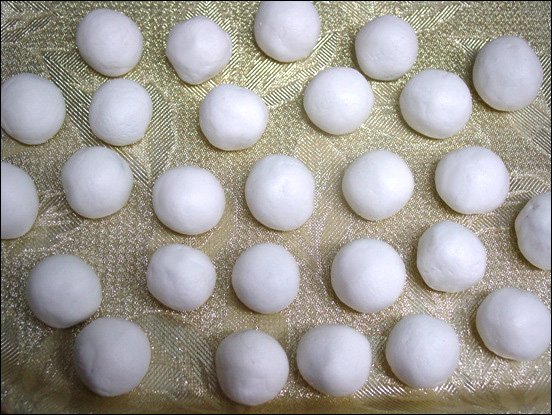

STEP 3/11生地を完成させ、ラップをかけておいて、少しずつはがして団子を作ります。 作っている間に生地が乾くんですよ。 STEP 4/11団子の中に入れる餡をあらかじめ丸めておきました。

STEP 4/11団子の中に入れる餡をあらかじめ丸めておきました。 STEP 5/11もち米の生地をはがして、真ん中に餡を入れて丸くしておきます。 餡を入れる時は箸でつまんで入れると団子の表面に餡の跡が付きません。

STEP 5/11もち米の生地をはがして、真ん中に餡を入れて丸くしておきます。 餡を入れる時は箸でつまんで入れると団子の表面に餡の跡が付きません。 STEP 6/11小さすぎてもそうだし、大きすぎると見栄えがしません。 適当な大きさで適当に作ります。 大きすぎると、煮るときに重くて上に浮かないこともあります。

STEP 6/11小さすぎてもそうだし、大きすぎると見栄えがしません。 適当な大きさで適当に作ります。 大きすぎると、煮るときに重くて上に浮かないこともあります。 STEP 7/11お湯が沸いたら、作ったもち米団子を入れます。 最初はこんなに沈みます。 放っておかないでまんべんなくよく火が通るように優しくかき混ぜます。 鍋に水の量が少なすぎると時間が長くかかるので、少し多めに取るようにしてください

STEP 7/11お湯が沸いたら、作ったもち米団子を入れます。 最初はこんなに沈みます。 放っておかないでまんべんなくよく火が通るように優しくかき混ぜます。 鍋に水の量が少なすぎると時間が長くかかるので、少し多めに取るようにしてください STEP 8/11時間が数分経過すると、このように上に浮きます。 もち米が全部焼けたんです。

STEP 8/11時間が数分経過すると、このように上に浮きます。 もち米が全部焼けたんです。 STEP 9/11熟したもち米団子を絞りですくって冷水にポンと落としてから、またすくって水気を切ります。 熱いもち米団子を冷ましてお互いくっつかないようにしてあげるんです

STEP 9/11熟したもち米団子を絞りですくって冷水にポンと落としてから、またすくって水気を切ります。 熱いもち米団子を冷ましてお互いくっつかないようにしてあげるんです STEP 10/111個ずつ古物をつければ終わり。(もち米が柔らかすぎて手でつまむと形が歪みます。 古物をつける時、丸く形を整えながら埋めてください。)

STEP 10/111個ずつ古物をつければ終わり。(もち米が柔らかすぎて手でつまむと形が歪みます。 古物をつける時、丸く形を整えながら埋めてください。) STEP 11/11色とりどりの古物をつけて栗とナツメを細かく刻んだもので栗とナツメ団子も作ってみました。 栗なつめ団子は栗とナツメがよくくっつくように団子に蜂蜜をまぶせばいいです。

STEP 11/11色とりどりの古物をつけて栗とナツメを細かく刻んだもので栗とナツメ団子も作ってみました。 栗なつめ団子は栗とナツメがよくくっつくように団子に蜂蜜をまぶせばいいです。 家では普通、カステラの粉を冷凍庫で少し凍らせて、上の色の濃い部分は切り取り、鋼板やカッター機で挽いて粉を出します。 インターネットサイトに行ってみると、こんなにいろんな色のカステラ粉を売っていました。 名節や誕生日、あるいはプレゼントするためにはたくさん作らなければならないので、購入して使うと楽だと思います。

家では普通、カステラの粉を冷凍庫で少し凍らせて、上の色の濃い部分は切り取り、鋼板やカッター機で挽いて粉を出します。 インターネットサイトに行ってみると、こんなにいろんな色のカステラ粉を売っていました。 名節や誕生日、あるいはプレゼントするためにはたくさん作らなければならないので、購入して使うと楽だと思います。

- チャプチェ おすすめレシピ

-

-

1

チャプチェ黄金レシピで吹かないようにおいしく作る方法4.92(247)

チャプチェ黄金レシピで吹かないようにおいしく作る方法4.92(247) -

2

イ·ヨンボクシェフの唐辛子チャプチェ作り4.88(16)

イ·ヨンボクシェフの唐辛子チャプチェ作り4.88(16) -

3

もやしチャプチェ♡辛くてシャキシャキした手軽蒸し料理4.87(46)

もやしチャプチェ♡辛くてシャキシャキした手軽蒸し料理4.87(46) -

4

さくさく豆もやしチャプチェ作り!4.76(17)

さくさく豆もやしチャプチェ作り!4.76(17)

-

- ビビンバ おすすめレシピ

-

-

1

江陵グルメ オムジネ屋台 ハイガイビビンバ作り+ハイガイのゆで方5.00(25)

江陵グルメ オムジネ屋台 ハイガイビビンバ作り+ハイガイのゆで方5.00(25) -

2

勝手に料理@アボカドビビンバ4.64(11)

勝手に料理@アボカドビビンバ4.64(11) -

3

[簡単な一人暮らし料理] サムギョプサルとご飯を混ぜて食べよう! サムギョプサルビビンバ作り / サムギョプサル丼4.93(28)

[簡単な一人暮らし料理] サムギョプサルとご飯を混ぜて食べよう! サムギョプサルビビンバ作り / サムギョプサル丼4.93(28) -

4

ビビンバをおいしくするビビンソースの秘訣5.00(11)

ビビンバをおいしくするビビンソースの秘訣5.00(11)

-